|

||

|

よみがえる和船

よみがえる和船

| 模型船作り |

| かつて日本の海で活躍した和船は、西洋式の汽船の登場で姿を消した。 近藤氏は、伝統の技術とスタイルをそのまま後世に伝えるため、昭和57年から和船模型を作成している。 模型船作りは、まず当時の船の図面、絵馬、寺社に残る奉納された模型など、史料を集める事から始まる。 模型とする対象の船が決まったら「木割書」(全長に対する帆柱の長さ、太さ等船体各部の寸法比率を明記した当時の造船技術書)に基づき設計図を決定し、造船で鍛えた技を基に組立作業にかかる。 |

|  |

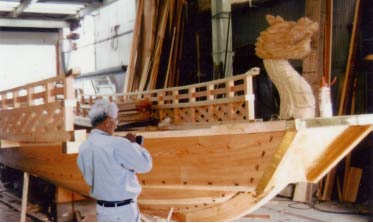

| 御神船作り |

| 第一号は、平成元年、栃木県日光市にある二荒山神社からの依頼で建造。 舟側に優美な手すりを設け、へさきには竜の頭を取り付けるなど、御神船にふさわしい趣の舟である。 翌年には、沿岸漁業の町として栄え、舟屋(民家の一階が舟着き場になっている)で知られている京都府伊根町からの依頼で、櫓漕ぎ祭礼船を二隻受注した。 これは、木造和船を建造できる船大工が地元にいないためである。 この他にも、現在に至るまで七隻の御神船および祭礼船(全て実物大)を製作している。 |

|  |

| |

| このように時代考証を踏まえ、船大工としての確かな腕で模型などを作る近藤氏には、民俗学や海事史の研究者が注目し、博物館などから次々と製作依頼がきている。 平成2年には和船の復元模型などを展示した、海の民俗資料館ともいえる展示資料室が完成し、現在では川船・漁船・戦船など60種120隻および船大工や漁師道具などが展示されている。 |

| 和 船 ―海の民・日本民族の生活と文化が生みだした技― |

| 〜近藤和船研究所和船展示資料室より〜 |

| 焼津鰹船の発達【江戸〜現代】 | |

| |

| 小早船(こばや) 戦国時代の軍船。櫓数40丁以下の船であり、現在の駆逐艦にあたる。 焼津鰹船は、この小早船の船型を真似て作られた。 |

| |

|  | |

| 小早船鰹―本釣漁船 江戸時代から造られており、明治初期には15〜6人が乗り伊豆近海で漁をしていた。 |

クロミヨシの鰹漁船 明治中期、大型の八丁櫓漁船が登場。三宅島付近までの出漁が可能になる。船首(ミヨシの先端)を黒く塗ったところからこの名がついた。 | |

| |

| 発動機付き漁船 明治末期には、手漕ぎ和船に石油発動機が取付けられた。出漁は八丈島付近にまで広がり、黒瀬などの漁場が新たに発見されるなど、焼津遠洋漁業の基礎を築いた。 |

|

|

純西洋型木造鰹漁船(金比羅丸) 大正はじめ、40頓級の「日之出丸」が焼津港に進水、この時の技術を継承して建造された優秀な船は「焼津形漁船」とも呼ばれた。 |

| |

|

木造機帆鰹漁船(第二清正丸) 昭和初期、近藤造船所にて建造。 ディーゼルエンジンを搭載し、当時は焼津一の大型木造船。 船橋を船中央に移し、甲板にチーク材を用いるなど斬新な設計であった。 |

| |

|

| 大型鋼鉄漁船 漁船の発達とともに漁場も遠距離となり、木造船では航続力や耐久力に限りがあるため鋼鉄製に切り替わった。 昭和6年、焼津で最初の鋼鉄漁船が導入され、最新式の無線電信電話機を装備、マリアナ群島付近まで出漁した。 その後は新鋭の鋼鉄船が建造され、また装備も改良されて今日に及んでいる。 |

|

近藤和船研究所 〒425-0072 静岡県焼津市大住202-1 TEL:054-627-366 |